«D’un côté des tâches communes à réaliser, de l'autre des relations à réguler»

Trois dirigeants genevois et une spécialiste de l'intelligence collective expliquent ici les mécanismes du travail collaboratif et donnent leurs recettes pour réguler les tensions, atteindre des objectifs communs et piloter des projets de transformation.

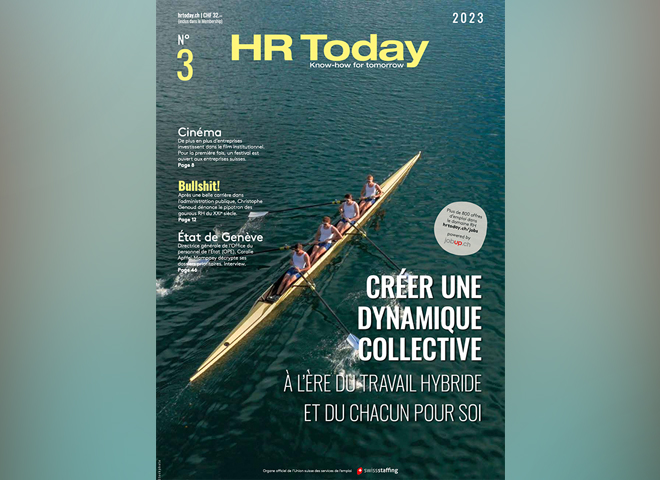

Les intervenants·es (de g. à dr.): Jérôme Laederach est le directeur général de la fondation Ensemble depuis 2003 (établissement qui accompagne des personnes avec déficience intellectuelle moyenne et profonde de la petite enfance à la personne vieillissante). La fondation emploie 300 collaborateurs. Christophe Barman a co-fondé en 2013 la société Loyco (sous-traitance administrative pour les entreprises). Basée à Genève, Lausanne, Sion et Zurich, la société compte 135 collaborateurs. Sibylle Heunert Doulfakar est la fondatrice du réseau Syllogos en 2004. Elle est psychologue du travail et des organisations et spécialiste du développement organisationnel. Pascal Crittin est le directeur de la RTS (média audiovisuel public) qui compte 1800 collaboratrices et collaborateurs. Photo: Olivier Vogelsang / disvoir.net pour HR Today

Quelle est votre définition d’une dynamique collective?

Sibylle Heunert Doulfakar: Je vois deux dimensions. Un collectif est un groupe d’individus. Cela peut être un groupe d’amis ou de personnes avec des intérêts communs, une communauté de pratiques par exemple. Le groupe a comme vocation première de nourrir les individus qui le composent. Une dynamique collaborative fait référence à la collaboration et implique une action commune. C’est une équipe qui se met en mouvement au service d’une tâche commune pour répondre à la mission de l’organisation à laquelle elle appartient. Il y a parfois confusion entre groupe et équipe, le premier répond aux besoins des individus et le second répond aux besoins de l’organisation.

Christophe Barman: Oui. L’étymologie latine d’un collectif c’est collectivus: ce qui groupe, rassemble, du verbe colligere: réunir. Alors que collaboratif, c’est laborare cum: travailler ensemble, ce qui implique une logique d’action.

Pascal Crittin: Pour reprendre ces définitions, les entreprises sont en train d’évoluer vers des collectifs collaboratifs. Auparavant, le patron choisissait des gens et l’équipe était constituée par la somme de ces compétences. Un peu comme dans un gouvernement, où les candidats sont élus et doivent ensuite se débrouiller pour travailler ensemble. Aujourd’hui, il faut créer du collectif pour que les gens collaborent réellement ensemble. À la RTS, nous menons par exemple des consultations pour s’assurer que la nouvelle recrue entrera dans la dynamique de l’équipe. Parfois, il faut aussi savoir prendre le contrepied de la consultation et donner une autre impulsion au groupe.

Jérôme Laederach: Le processus est itératif. Ces deux dimensions sont complémentaires. Dans une institution comme la fondation Ensemble, les équipes appartiennent aussi à des entités plus grandes, qui travaillent avec d’autres groupes et d’autres équipes. Cette dynamique collaborative nous permet d’entrer dans une logique d’innovation au service des besoins des personnes que nous accompagnons. Et cette juxtaposition de groupes et d’entités amène son lot de complexité.

Pourquoi est-ce si important de soigner autant le collectif que la dynamique collaborative?

SHD: Les deux dimensions se complètent. La dynamique collaborative permet de produire quelque chose alors que la dynamique collective sert à maintenir des relations suffisamment «bonnes» pour rester ensemble malgré les tensions générées par la tâche commune. Il y a d’un côté des tâches communes à réaliser et de l’autre des relations à réguler. Vous pouvez mettre les meilleurs experts ensemble sur une mission, s’ils ne s’entendent pas, ce sera difficile d’être productif. À l’inverse, si vous ne soignez que le collectif, vous risquez de créer des équipes où l’ambiance est excellente, mais qui ne produisent jamais rien de concret.

Comment gérer ces deux dimensions simultanément?

SHD: C’est le rôle du coordinateur ou du responsable d’équipe. Ce sera à lui ou à elle de veiller à ces deux dimensions. Travailler sur une tâche commune exige de pouvoir confronter les idées, cela va créer des controverses et des tensions. Soigner le collectif permet de réguler ces tensions et de se mettre d’accord sur des règles communes qui vont protéger les individus.

Concrètement, quelles sont les recettes pour soigner ces deux aspects?

CB: Nous travaillons beaucoup sur les valeurs, leur cartographie et les comportements induits sur le terrain. Un excellent outil est le «culture map» d’Alex Osterwalder et Yves Pigneur, qui était mon professeur à l’Université. Leur modèle est très simple, avec trois niveaux différents. Le premier étage est dédié aux objectifs stratégiques de l’organisation. Ce sont les tâches à réaliser ensemble. Le deuxième niveau décrit les comportements attendus. Il permet d’expliciter ce qui est attendu sur le terrain pour que le groupe puisse réellement collaborer et atteindre les objectifs. Enfin, le dernier niveau présente les éléments facilitant ou bloquant ces comportements attendus afin de dégager des axes d’amélioration. C’est un outil très concret qui relie les valeurs, la stratégie et les comportements. Il sert aussi à constituer une équipe ou à recruter de nouveaux profils.

JL: Oui, ce travail sur les valeurs et les comportements est essentiel. C’est d’autant plus efficace quand ce sont les collaborateurs·trices qui contribuent à les écrire. Un autre élément important est de ne jamais oublier la source de l’organisation.

Quelle serait cette source à la fondation Ensemble?

JL: Chez nous, c’est très clairement l’initiative de parents qui ont voulu que leurs enfants, avec des déficiences intellectuelles moyennes à profondes, sortent de l’univers psychiatrique et entrent dans une dynamique d’intégration et d’inclusion. Les parents voulaient aussi être reconnus comme des partenaires. Ils souhaitaient des projets personnalisés qui font sens et au plus proche de la citoyenneté et des droits fondamentaux de la personne en situation de handicap.

D’autres recettes?

PC: À la RTS, nous avons profité de la crise qui a secoué la maison en 2020 (l’affaire dite Darius Rochebin, ndlr) pour réaliser ce travail sur les valeurs et les comportements attendus. Nous avons constaté plusieurs comportements inacceptables d’intégrité à la personne, des menaces, de la violence verbale ou des petits abus de pouvoir par exemple. Ce qui m’a frappé, c’est que tout le monde s’accorde que ces comportements nuisent au collectif, mais cet accord était implicite. Les règles n’étaient pas claires pour tout le monde parce qu’elles n’ont pas été convenues ensemble. Nous avons donc rendu explicite ce qui était implicite.

C’est-à-dire?

PC: Chaque individu a sa propre échelle de valeur et chacun va évaluer un comportement selon sa propre boussole. Mais quand on est dans le collectif, il faut se mettre d’accord sur les dénominateurs communs. Le respect est une valeur importante, d’accord. Mais comment concrètement vit-on le respect dans notre équipe? Nous sommes 1800 personnes à la RTS, ce qui représente environ septante métiers. Ces notions s’incarnent différemment selon les métiers. Nous avons donc traduit la charte des valeurs en comportements attendus, à décliner dans chaque contexte.

SHD: Oui, cela aide énormément de se mettre d’accord et d’expliciter les normes de l’organisation. Chacun sait ensuite comment adapter son comportement pour soutenir le collectif et produire ensemble. Et la manière d’appliquer les règles sera différente en fonction du type de tâches et des métiers.

PC: Ne pas clarifier ces règles de vie commune cause beaucoup de souffrance, c’est aliénant et anti-diversité. Tout l’art est justement de conjuguer les différences.

Donc des valeurs communes, mais interprétées différemment...

PC: Oui, de manière convenue et dans le cadre des principes fixés.

JL: J’ajouterais qu’il ne faut pas oublier le terrain d’appartenance de chacun. Quand nous avons essayé de favoriser une dynamique collective et inclusive, nous avons vite réalisé que le collaborateur est avant tout attaché à son terrain d’appartenance, l’appartement, l’atelier, la classe, bref l’endroit où il travaille. Passer à côté de cette réalité est de la malveillance.

D’autres approches qui favorisent la dynamique collective?

JL: Un outil très simple est celui de la reconnaissance. Que chacun puisse reconnaître le travail de l’autre et être reconnu dans sa propre activité. Cela passe par des logiques de feedback et d’amélioration continue.

Depuis la pandémie, de nombreux patrons peinent à créer une dynamique collective. Et chez vous?

CB: Clairement. L’expérience de la pandémie était contrastée. D’un côté, nous avons vécu un miracle au niveau collaboratif puisque, dans le cadre de notre organisation agile, nos rôles autonomisés ont continué à fonctionner normalement et sans impact sur les clients. C’était d’ailleurs une sensation folle de ne voir personne et de constater que toutes les tâches étaient réalisées. De l’autre, nous avons clairement perdu sur le collectif, car les valeurs ne peuvent se vivre que dans l’interaction. Nous en subissons encore les conséquences aujourd’hui. L’enjeu est donc de créer des espaces communs où l’on se connecte humainement. Ce n’est pas une question de contrôle, mais bien de créer du lien et de comprendre ce qui nous rassemble, le sens de notre activité.

Comment faites-vous chez Loyco?

CB: Nous faisons beaucoup de «mises au vert». Chaque équipe dispose de budgets pour se rassembler et passer un moment ensemble. Nous faisons régulièrement des retraites en montagne, avec un moment travail, de réflexion commune sur l’activité, et des moments de déconnexion dans la nature et autour d’un bon repas.

PC: Ce besoin de sentir le collectif vient du patron de Loyco ou est-ce un besoin exprimé par l’équipe?

CB: Un peu des deux probablement. En tant que co-fondateur de l’entreprise, j’ai sans doute besoin de rassembler les équipes et de leur montrer que je suis là pour elles. Mais la demande vient aussi des collaborateurs. Nous avons mené des enquêtes et c’est clairement ce manque de lien qui est ressorti. Et quand nous proposons des activités, toujours facultatives, le taux de participation est très élevé.

PC: Nous avons aussi constaté beaucoup de souffrance durant la pandémie. Tout était génial les premières semaines du confinement, mais ce moment d’euphorie est vite retombé. Et comme nous avons attendu près de deux ans pour autoriser un retour complet sur site, nous étions très inquiets pour la santé psychique et physique de nos équipes. Le lien social a été affecté durant cette période. L’année dernière, nous avons consulté tous nos cadres pour revoir notre règlement sur le télétravail, qui existait déjà avant la pandémie. Nous avons décidé que la règle, c’était qu’il n’y aurait pas de règle. C’est aux équipes de s’organiser. Nous leur faisons confiance et elles bénéficient de beaucoup d’autonomie et de flexibilité. Elles doivent simplement convenir des règles de fonctionnement ensemble pour que les préférences personnelles ne nuisent pas au collectif. Cela fonctionne plutôt bien. Nous allons bientôt tirer un premier bilan.

SHD: Oui, même constat chez nos clients. La pandémie a permis de bien structurer les choses et de gagner en efficacité dans la tâche première qui est de produire. Concernant la tâche de «réguler les relations», c’est devenu une vraie responsabilité de conduite pour les cadres. Les managers ont dû consciemment organiser ces moments de régulation.

PC: Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il faut expliquer aux gens pourquoi il est nécessaire de venir travailler au bureau (sourire). Aujourd’hui, l’infrastructure technologique est accessible à domicile. Donc la seule raison de se rendre physiquement sur son lieu de travail, c’est pour créer du sens et soigner le collectif. Et ces moments communs permettent aussi de créer et de générer des nouvelles idées.

SHD: Oui, l’innovation et la créativité sont une autre vraie tâche du collectif. Et pour ce faire, la controverse, la confrontation d’idées et de points de vue en constituent le terreau essentiel... qu’il s’agit de réguler pour assurer la «survie» du collectif sur la durée.

JL: L’objectif d’un leader n’est pas de faire obéir une équipe, c’est de la faire vivre. Cela dit, le télétravail a presque été une non-question chez nous car notre mission nécessite d’être au quotidien avec les personnes que nous accompagnons. C’est aussi probablement une particularité du domaine social où les professionnels sont plus enclins à être en lien direct avec l’autre.

Comment ne pas briser une dynamique collaborative lors d’une réorganisation? Jérôme Laederach, vous avez évoqué plus haut certaines erreurs, que faut-il éviter à tout prix pendant une transformation?

JL: Oui, en 2017 j’ai initié un projet de transformation avec les cinq institutions qui formaient historiquement la fondation Ensemble, dans une logique d’inclusion et de participation. Mon intention était de créer du lien entre nos équipes et de stimuler les rencontres et les échanges d’expertises, de libérer l’institution de ses structures en quelque sorte, de supprimer les silos... Mais j’ai sous-estimé l’impact que ce projet allait avoir sur nos professionnels. Ils se sont sentis agressés et non reconnus dans leur terrain d’appartenance. Certains ont soupçonné une manœuvre pour réduire les coûts et avaient l’impression d’être des pions sur un échiquier. Le résultat a été catastrophique: syndicats, associations de parents, politiques, médias... Tous les signaux étaient au rouge!

Comment en êtes-vous sorti?

JL: À titre personnel, j’étais à genou, entre sentiments d’injustice, d’incompréhension, de culpabilité... Alors que mon intention était de mieux répondre aux droits fondamentaux des personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec une organisation plus agile, de revenir vers la source... Ma chance fut que le Conseil de fondation ait maintenu sa confiance en moi. Nous avons repris les choses de manière moins intuitive et plus construite. J’avais commis des erreurs de communication avec le sentiment que les choses étaient claires pour tout le monde, alors qu’en réalité pas du tout. Certains avaient pris le train du changement depuis longtemps et étaient déjà arrivés à Montreux, d’autres arrivaient à Lausanne et certains n’étaient pas encore sur le quai à Cornavin. Je n’avais pas compris qu’il s’agissait d’un véritable changement de culture et nous avons alors commencé à travailler sur cette dimension, en mettant comme priorité un environnement de travail sain, avant même les prestations qui en seraient alors le fruit. Enfin, nous avons compris que nous ne devons jamais croire que nous avons atteint notre objectif: l’organisation est en elle-même un organisme vivant.

À la RTS vous êtes aussi en train de réorganiser vos activités avec un déplacement d’une partie de vos effectifs à Ecublens...

PC: Oui et j’ai écouté Jérôme Laederach avec beaucoup d’intérêt. À la RTS, nous initions un double mouvement. Nos équipes de La Sallaz et 250 personnes qui forment nos équipes d’actualité ici à Genève déménageront d’ici 2026 à Ecublens, où nous construisons un nouveau site de production à côté de l’EPFL. Je précise aussi que 850 personnes restent à Genève et que la tour RTS n’est pas à vendre (sourire). Il y a donc un mouvement géographique, avec des défis logistiques et de mobilité. Mais il y a aussi un mouvement culturel car l’espace que nous allons investir à Ecublens est sur un même plateau. L’idée est de briser les silos représentés par les différents étages de nos bâtiments actuels. C’est donc un changement copernicien: un nouveau lieu de trvail, des nouveaux outils et des nouvelles dynamiques collectives.

C’est un champ de mines aussi...

PC: Absolument. C’est pour cela que nous communiquons beaucoup pour expliquer le pourquoi. Nous devons assurer la pérennité du service public en nous organisant autrement. La RTS s’est toujours transformée et notre responsabilité est de préparer la maison aux défis de 2050. Nous ne savons pas aujourd’hui de quoi cet avenir sera fait mais nous serons organisés et en capacité de pouvoir réagir. Ce qui est certain, c’est que nous ne pouvons pas rester cloisonnés dans notre modèle d’organisation d’entreprise qui date des années 1960.

Où en êtes-vous aujourd’hui?

PC: Le déménagement se fera sur deux ans (2025-2026) et nous menons actuellement des entretiens avec chaque personne concernée pour préparer cette échéance. Nous voulons être transparents et mettre les problèmes sur la table. Nous expliquons clairement ce qui va se passer et nous essayons de trouver des solutions. À ce jour, environ 50% des personnes nous disent que ce ne sera pas un problème, 40% sont en réflexion et environ 10% disent que ce ne sera possible pour elles. Je fais le pari que sur ces 10%, nous trouverons encore des solutions dans certains cas.

SHD: Ces chiffres correspondent aux études sur la gestion du changement. Ils contredisent cette croyance bien répandue que ce sont les collaborateurs·trices qui résistent au changement. Ce n’est pas vrai. Ils ne se mettent pas en mouvement, car ils ne savent pas vers où aller. Donc il faut toujours clarifier la vision et le pourquoi du changement. Réorganiser une organisation, c’est comme si vous retirez la peau à un corps. Les muscles, les organes et les os sont toujours là, mais ils deviennent vulnérables. Remettre la peau c’est redonner du sens. Ensuite, chaque individu va pouvoir trouver ses stratégies pour s’inscrire dans la nouvelle dynamique. Si vous communiquez le cap et impliquez vos équipes, les gens comprennent tout à fait. C’est même une opportunité pour renégocier des collaborations, mettre fin à certaines et envisager de nouvelles.

CB: L’être humain n’apprécie pas les changements qui lui sont imposés de l’extérieur. Cette manière «top down» de gérer le changement est enseignée dans les business schools. Le scénario est le suivant: la direction prend la décision pour le bien de son personnel et met en place une batterie d’outils pour accompagner les individus qui, par nature, résistent au changement. Alors qu’en réalité, si vous collectivisez la décision en impliquant les personnes, le changement va devenir endogène. Vous n’aurez même plus besoin de l’appeler un changement.

JL: La meilleure manière d’échouer est d’acheter un livre sur la gestion du changement et d’appliquer à la lettre ses recettes (sourire).

SHD: Je constate aussi souvent un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Comme si les jambes y étaient déjà, mais la tête pas encore: les collaborateurs·trices agissent déjà telle que la direction l’attend, alors que la direction reste encore collée à la réalité d’avant. Ces phases de transition sont délicates. Il s’agit de veiller à la cohérence entre les intentions et les actes.

PC: Oui, mon expérience du changement est que c’est souvent quelque chose de très théorique. Tout le monde en parle, mais il ne se réalise jamais. À un moment donné, si je reprends l’exemple du train, il faut siffler le départ imminent et mettre le train en marche. Cela rend les choses concrètes. Et dans ces moments-là, personne n’a envie de rester sur le quai de gare. À la RTS, nous organisons des visites sur le chantier à Ecublens et impliquons les équipes dans la future organisation. Les choses deviennent ainsi plus concrètes.

L’entreprise est-elle en train de devenir le dernier bastion du lien social?

SHD: Depuis la pandémie, je constate que de nombreuses personnes s’engagent dans leur environnement personnel, le quartier, la famille, le milieu associatif. Comme le lien physique avec l’entreprise s’est distendu, d’autres lieux ont pris de l’importance. Cela dit, le collectif est inhérent à nos besoins fondamentaux d’être humain. À partir de là, les organisations qui arrivent à créer cette peau d’appartenance auront beaucoup plus de facilité à maintenir une dynamique collective. Espérer recruter des personnes uniquement par le salaire, c’est un peu comme proposer une entreprise sans âme et sans cœur. Les jambes seules ne suffisent pas.

CB: J’ai plutôt l’impression que c’est l’inverse qui se produit. Et ce désamour ne concerne pas uniquement les entreprises. Je suis engagé personnellement dans plusieurs associations et nous constatons une difficulté à trouver des bénévoles. Nous allons plutôt vers une décollectivisation de la société. C’est malheureux, car les défis actuels de l’humanité exigeraient plutôt qu’on tire tous à la même corde.

JL: Je ne suis pas sûr que l’entreprise soit le dernier bastion du lien social. En revanche, le lien social peut trouver son sens notamment au travers de l’entreprise.

PC: J’observe plutôt un accroissement de l’individualisation. Et notre rapport au travail est en train de changer. Avant, on faisait sa vie au travail, on y avait ses amis, on sortait ensemble le week-end. Aujourd’hui, le rôle social de l’entreprise est moins central. Les jeunes s’accomplissent autrement que par leur travail. Nous vivons une période de bascule.