Ein E-Learning, das zur Firma passt – in 16 Schritten zum Erfolg

Der Einsatz von E-Learning erfreut sich in Organisationen zunehmender Beliebtheit. Damit diese Methode der Wissensvermittlung aber auch zum erwünschten Erfolg führt, sind einige wenige Grundsätze zu beachten. Eine Checkliste mit den wichtigsten Fragestellungen vor Projektbeginn.

Worin unterscheiden sich eine Bank, eine Kiosk-Kette und eine Kantonspolizei, wenn es darum geht, eine E-Learning-Produktion zu realisieren? Selbstverständlich in den Lernzielen, Inhalten, Rahmenbedingungen und einigen Dingen mehr – erstaunlicherweise aber nicht in der Konzeption. Diese folgt einer Reihe von Fragen, die es sich ganz zu Beginn eines Projektes zu stellen lohnt und die richtungsweisend für die Zielerreichung von E-Learning-Produktionen sind.

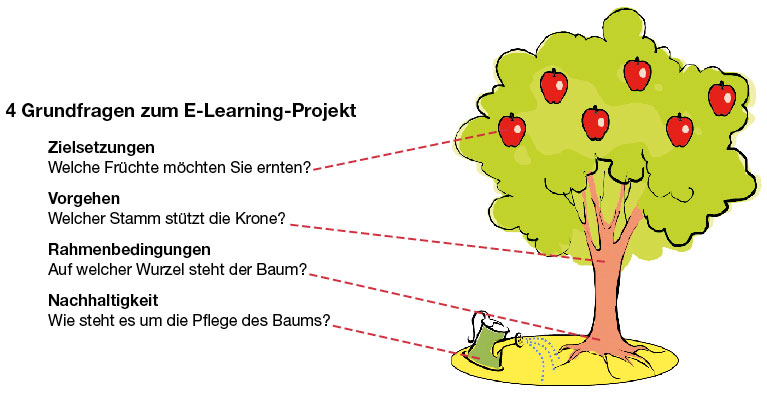

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Überlegungen für E-Learning-Projektleiter und -Auftraggeber. Diese gliedern sich in vier Abschnitte:

- Zielsetzungen

- Vorgehen

- Rahmenbedingungen

- Nachhaltigkeit

Jeder Abschnitt beinhaltet vier Fragestellungen. Besonders wichtig ist der Abschnitt Zielsetzungen, der erfahrungsgemäss gern «abgekürzt» wird. Dies, obschon der Unternehmer Giusi Verre einst treffend bemerkte: «Wer kein Ziel hat, geht immer den falschen Weg.»

Zielsetzungen

- Die unternehmerische Ausgangslage

Mit welcher Problemstellung sieht sich das Unternehmen oder Teile davon konfrontiert? Was soll mit dem Web-based Training (WBT) verbessert werden? Wo besteht der grösste Handlungsbedarf? Diese Fragen helfen, den Trainingsfokus zu ermitteln, der den grössten Impact auf die Erreichung der Unternehmensziele verspricht. - Betriebswirtschaftliche Ziele

Welche betriebswirtschaftlichen Ziele verfolgt der Auftraggeber mit dem Trainingsprojekt? Welche KPIs sollen mit dem Training positiv beeinflusst werden; beispielsweise Erhöhung Produktumsatz, Reduktion Rücklaufquote, Senkung Ausschussanteil? An welchen monetären/quantifizierbaren Kennzahlen soll der Trainingserfolg gemessen werden? Gerade die Erfolgsmessung von E-Learning-Kampagnen fristet ein Mauerblümchendasein. Ausbildungsverantwortliche sollten betriebswirtschaftliche Erfolge im Nachgang von Trainingskampagnen gegenüber dem Management für sich in Anspruch nehmen. - Zielgruppen

Welche Einheiten beeinflussen die betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen? An welche primäre (und allenfalls sekundäre) Zielgruppe richtet sich das Training? In welchen Sprachen muss das Training bereitgestellt werden? Welche Formulierungen entsprechen den Zielgruppen (Anrede Du/Sie, Verwendung von Fachjargon, Tonalität)? Die Zielgruppe definiert eine Reihe von relevanten Punkten, die für die Produktion des WBT von Belang sind und frühzeitig geklärt werden müssen. - Wissensziele

Über welches Wissen muss die Zielgruppe verfügen, um die betriebswirtschaftlichen Ziele erreichen zu können? Welche Richtziele werden formuliert und welchen Taxonomiestufen (wissen, verstehen, anwenden, ableiten, kombinieren, beurteilen) folgen diese? Welchen Lernzielen folgt das Training, die im Rahmen der Lernkontrollen oder E-Tests überprüft werden sollen? Mit der Zielformulierung im Generellen und der Wissensziele im Speziellen tun sich Projektleiter erfahrungsgemäss schwer. Ein untrügerisches Zeichen dafür, dass sie zu weit vom Business entfernt sind und «Vertreter der Front» zugezogen werden müssen.

Basierend auf den Vorgaben des Abschnitts Zielsetzungen werden in der Folge vorgehensspezifische Belange beleuchtet, die sich eng ans klassische Projektmanagement anlehnen.

Vorgehen

- Auftraggeber

Wer ist Auftraggeber der E-Learning-Produktion? Da es sich bei der Entwicklung von WBT um «Ausbildung» handelt, ist man versucht, die Auftraggeberschaft in der HR-Abteilung unterzubringen. Meist kommt den HR-Verantwortlichen eine koordinierende, beratende Rolle zu – der Auftraggeber selbst kommt idealerweise aus einer Linienfunktion. - Organisation

Wie setzt sich die Projektorganisation zusammen? Welche Know-how-Träger sind in den Teams Methodik/Didaktik, Produktion und Technik erforderlich? Wie wird der Austausch zwischen diesen Teams sichergestellt? - Leistungspakete

Welche Leistungspakete werden im Projektteam, welche im Unternehmen und welche extern erstellt? Welche externen Partner sind zu evaluieren beziehungsweise zu beauftragen? Wie sieht die Mitwirkungsleistung im eigenen Unternehmen aus? - Vorgehensplanung

Wann startet die Schulung mittels E-Learning? Welche Trainingsmassnahmen begleiten das WBT (im Falle von Blended Learning), auf die die E-Learning-Produktion terminlich abgestimmt werden muss? Nicht selten werden aufgrund von Fixterminen logistische Überlegungen höher gewichtet als methodisch-didaktische. Vom Starttermin zurückgerechnet, sind die Phasen für Konzeption, Design, Produktion, Test/Review und allfällige Übersetzungen realistisch einzuplanen.

Diese Fragestellungen leiten zur Operationalisierung über und berücksichtigen die spezielle Methode der elektronischen Ausbildung. Insbesondere bei der Realisierung von Web-based Trainings muss man sich der «Teufels-Matrix» des klassischen Projektmanagements bewusst sein, welche Rahmenbedingungen mit gegenläufiger Wirkung beschreibt. Im Kontext von E-Learnings sind mit Qualität der methodisch-didaktische Aufbau und die Interaktivität/Medialität gemeint.

Rahmenbedingungen

- Ausbildungskonzept

Existiert bereits ein Ausbildungskonzept, in das sich das Projekt einfügen soll? Verfügt die Organisation über ein Einsatzkonzept oder methodisch-didaktische Vorgaben für E-Learnings? Ist das Training Bestandteil eines bestehenden Lehrgangs, Moduls, Lizenzierungsprogramms o. ä.? - Infrastruktur

Welche technischen/infrastrukturellen Restriktionen sind zu berücksichtigen (Hardware, Software, IT-Policies, Security, Bandbreiten)? Auf welcher Lernplattform / welchem Server wird das Training betrieben (inhouse, outhouse)? Welche Tools und Medienformate sollen/dürfen verwendet werden? Stehen Abspielmöglichkeiten für Audio/Video zur Verfügung? - Schulungsunterlagen

Welche Materialien bestehen bereits? In welchem Umfang und welchen Formaten liegt das Inputmaterial vor? Welche Schulungsinhalte gehören explizit nicht zum Trainingsumfang? Die frühzeitige Bereitstellung solcher Unterlagen vermag Doppelspurigkeiten, Produktionsunterbrüche und Kosten für unnötige Medienaufbereitung zu verhindern. - Budget

Wie gross ist das Budget? In welchem Umfang reduzieren Mitwirkungsleistungen interner Mitarbeitender die Projektkosten? Welches Lernzeitbudget steht pro Kursteilnehmer zur Verfügung beziehungsweise wie lange darf das Training dauern? Wir kennen in finanzieller Hinsicht zwei Primate der Budgetierung:

• Primat Geld: Das Budget ist fix – die Ausgestaltung / der Umfang richtet sich nach den finanziellen Vorgaben.

• Primat Kurs: Die e-Learning-Produktion wird entlang den Zielsetzungen und den methodisch-didaktisch sinnvollsten Konzepten geplant – das Budget leitet sich aus den daraus geschätzten Projektkosten ab.

Im letzten Abschnitt geht es um Fragestellungen des (künftigen) Betriebs. Die Put-&-Forget-Mentalität nach der Fertigstellung von WBT-Produktionen ist vielerorts Realität.

Nachhaltigkeit

- Flankierende Massnahmen

Welche flankierenden Massnahmen sind vorgesehen (Projektmarketing/-kommunikation, Lernanreize, Wettbewerbe u. a. m.)? Wie wird die Zielgruppe auf das Trainingsangebot aufmerksam gemacht? Was passiert mit inaktiven oder gescheiterten Kursteilnehmern? Die Mitarbeitenden stürzen sich nicht sofort auf ein freigeschaltetes E-Learning-Angebot. Dieses muss daher beworben und überwacht werden. - Reporting/Controlling

Welche Kennzahlen/Erkenntnisse müssen während und nach der Trainingskampagne ermittelt werden? Welche Auswertungen/Statistiken sind in welcher Periodizität an welche Empfänger zu übermitteln? Welche Verantwortlichen sind hinsichtlich Reporting zu befähigen? Das Reporting dient dazu, den Lernfortschritt/-erfolg aufzuzeigen und allenfalls Einfluss in Form von Remindern, Nachfolgeschulungen etc. zu nehmen. - Betrieb

Welche Vorstellungen bestehen von Seiten des Auftraggebers bezüglich Betriebsphase? Wie soll der Support (inhaltlich, technisch) während und nach dem Training geregelt werden? - Aktualisierung

Wann sollen die Trainingsinhalte überprüft und aktualisiert werden? Welche Aufgaben und Verantwortungen bestehen innerhalb des Pflegeprozesses (Pflegen, Erneuern, Archivieren bzw. E-Learning-Lifecycle-Management)? Wer ist für die inhaltliche Aktualität nach Projektabschluss verantwortlich? Anders als bei klassischen Präsenztrainings, wo veraltete Kursinhalte spätestens im Seminar sichtbar werden, machen sich die Bits & Bytes von WBTs nicht bemerkbar. Freigeschaltete e-Learnings müssen deshalb periodisch überprüft werden.