Mut zum Scheite(r)n: Von Cheminéebauern und Trump-Chefs

Letzte Woche gab es in Zürich wichtigen Input für alle HR-Profis im Recruiting: So erzählte Martin Ritler von seinem Experiment mit der Vier-Tage-Woche – und Professorin Anja Lüthy hielt eine Brandrede gegen Chefs vom Typus Trump oder Musk.

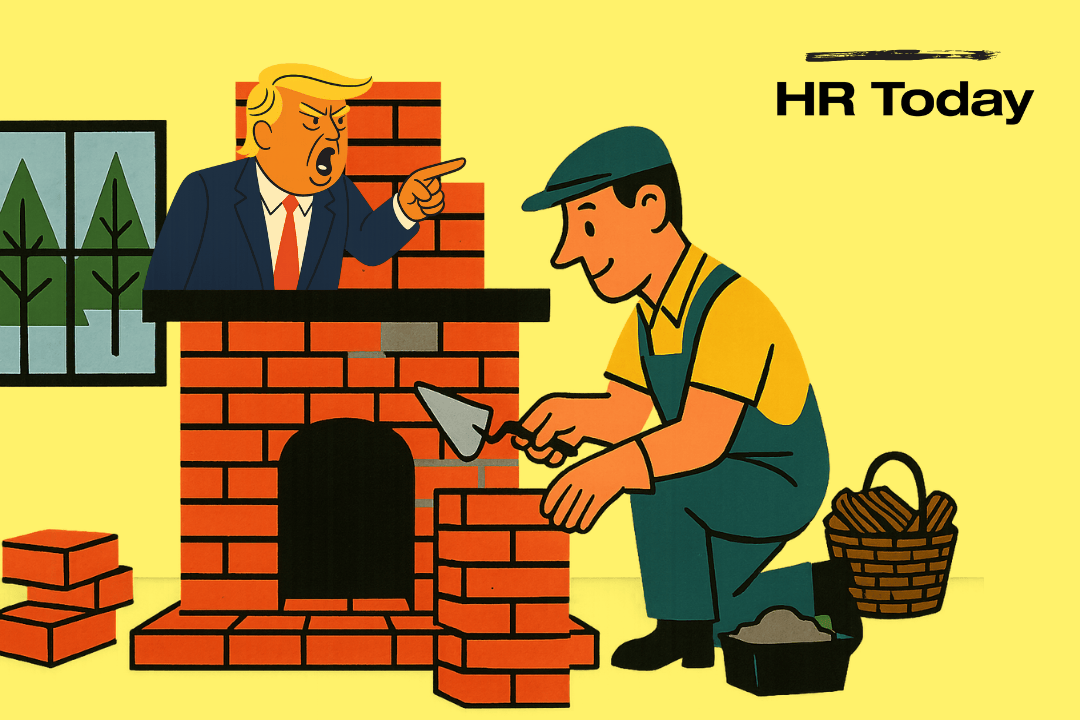

Martin Ritler macht's vor: Er setzt sich mit den Bedürfnissen seiner Mitarbeitenden auseinander. (Bild: ChatGPT / Canva)

In Zeiten wie diesen heisst es für immer mehr Menschen: Farbe bekennen. Die Weltpolitik lässt sich nicht mehr so einfach vom Business-Alltag trennen. Die politischen Verwerfungen fordern immer öfter Antworten auf Fragen: Wie gehen wir mit sich verändernden Bedürfnissen um, mit KI – und all dem, was sie noch bringen wird –, und vor allem auch: Wie miteinander? Unterm Strich: Die Welt verändert sich, ob man es will oder nicht. Es kommt aber darauf an, den Wandel bewältigen zu können.

Genau um solche Dinge ging es letzte Woche an der Recruiting Convention in Zürich. Dass es um Veränderung, nicht einfach um Verwaltung, gehen soll, war nicht nur am Programm ersichtlich, sondern wurde auch von Matthias Mäder von Prospective Media unterstrichen, der an diesem kühlen, aber klaren Morgen als Erster das Wort ergriff und über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt sprach.

Von fünf Tagen zu vier und fast wieder zurück

Ein erstes Rezept für Veränderung kam von Martin Ritler, Chef von Glutform. Sein Métier: Cheminées bauen. Als während der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Kaminen stieg – Ritler befand, Menschen hätten sich damit ein Stück Ferien nach Hause holen wollen, da Reisen zu dieser Zeit unmöglich waren –, war klar: Etwas musste sich ändern. Und das, obwohl – wie Ritler sagt – im Elternhaus die Rechnung «Mehr Arbeit = gut» galt: «Ich wurde zwar so erzogen, dass man viel arbeiten soll, habe aber gemerkt, dass das nicht stimmt». Bei der Arbeit sei es wie beim Marathonlaufen: Es ist das richtige Tempo, das einen ins Ziel bringt, nicht schiere Anstrengung.

Die Frage also: Wie umgehen mit der gestiegenen Nachfrage? Es war eine drängende Frage, denn zu dieser Zeit häuften sich in Ritlers Unternehmen gleichzeitig krankheitsbedingte Ausfälle. Gerade in einem KMU mit Handwerkern ginge es einem an den Kragen, wenn die Mitarbeitenden nicht können; denn am Ende muss ein Cheminée gebaut werden, Suva hin oder her. Inspiriert von einem Artikel in der NZZ führte Ritler flugs die Vier-Tage-Woche ein – ohne grosse Vorbereitungszeit. Üblicherweise rät man Unternehmen, dies sorgfältig über Monate hinweg zu planen, doch Ritler fasste Mut und sprang mit seiner Belegschaft ins kalte Wasser. Das damalige Verdikt seiner Frau: «Spinnst du?»

So einfach ist es dann doch nicht

Was folgte, war ein Wechselbad der Gefühle: «Ihr seid alles Vollidioten, wenn ihr das nicht auch macht», habe er im ersten Jahr der neuen Vier-Tage-Woche gedacht, sagte Ritler. Sein Konzept: Die Arbeitsverträge werden nicht geändert, der fünfte Tag aber heisst «Hirmu» – walliserisch etwa für Relaxen. Die Mitarbeitenden sollen an diesem Tag all jene Dinge tun, für die sie sonst nie Zeit haben. Zunächst habe es fast einen Wettstreit unter den Mitarbeitenden gegeben, wer nun den eigenen Tag besser einsetzt. Gearbeitet werden – statt 41 Stunden – 36 Stunden. Wer die 36 Stunden absolviert hat, kriegt die restlichen 41 Stunden «geschenkt».

Martin Ritler erklärt sein Experiment mit der Vier-Tage-Woche. (Bild: zVg)

Aber es war nicht alles rosig: Die Planung erwies sich als heikel, die Bedürfnisse der Handwerker waren nicht dieselben wie jene in der Administration – während 9-Stunden-Tage auf der Baustelle normal sind, ist das wiederum im Büro nicht so. Ritler ist überzeugt: Die Vier-Tage-Woche eignet sich besonders gut für Menschen, die sehr selbstständig und strukturiert arbeiten. Aber auch jenseits rein technischer Planung kam es zu unerwarteten Problemen im Privatleben. Ein Handwerker etwa bat Ritler um fünf Tage Arbeit, sonst werde er Alkoholiker. Denn arbeite er nicht, trinke er Bier. Mit einem Tag mehr Bierzeit pro Woche komme das nicht gut. Ein anderer Mitarbeiter habe sich an seinem freien Freitagmorgen von seiner Frau verabschiedet und sei im offiziellen Tenü aus dem Haus gegangen, weil mehr Freizeit gleichzeitig mehr Care-Arbeit für ihn bedeutet hätte. Seine Frau habe davon erst im Fernsehen erfahren, als Ritler mit seinem Experiment in der Tagesschau kam.

Ein weiterer Faktor, der die Vier-Tage-Woche erschwert hat: die Gewöhnung. Der enthusiastischen Anfangsphase folgte, so Ritler, bald eine Art Anspruchshaltung – die Vier-Tage-Woche war für viele schnell genauso selbstverständlich wie die Fünf-Tage-Woche –, und mehr Freiheit birgt auch mehr Raum für Diskussionen. Ritler stellte daraufhin das System zusammen mit seinen Mitarbeitenden mehrfach um. Mittlerweile ist er mehr oder minder zufrieden. Auf Fragen aus dem Publikum, ob er die Vier-Tage-Woche allen empfehlen würde, antwortete er, sie werde nie alle Probleme lösen. Bereut hat er aber nichts.

Schlechte Chefs sind ungesund

Ein weiterer Höhepunkt der Recruiting Convention war die Keynote von Anja Lüthy, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Brandenburg: Ihr Vortrag zum Thema Toxic Leadership war mehr als ein Schelten schlechter Führungsstile, sondern fungierte gleichzeitig als eindringlicher und lauter Appell, Führung nicht komplett entkoppelt von Politik zu sehen. Zwar sprach Lüthy auch über eigene Erfahrungen mit primär misogynen Chefs, zuvorderst prangerte sie aber US-Präsident Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk an: Sie seien Paradebeispiele für «Arschloch»-Chefs, die sich als Könige aufspielten. Auf Lüthys Präsentation zu sehen: Elon Musks Hitlergruss auf einer Trump-Veranstaltung im Januar.

Es sei wichtig, sich gegen «Arschloch»-Chefs zu wehren, befand Lüthy, wenn nötig gemeinsam. So bietet sie eine Evaluation der Führungskompetenzen in der Leadership-Riege an. Dabei stelle sich oft heraus: Führungspersonen schätzen ihre Performance oft wesentlich höher ein als die Mitarbeitenden. Solche Führungspersonen seien zu disziplinieren – und bei fehlender Verbesserung zu entlassen. Denn gute Vorgesetzte würden – und das illustrierte Lüthy mit einem Tweet – für die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden mitunter fatal sein, und gute Chefs könnten «das Leben verändern». Als Gegenbeispiel zu den Trump-Chefs der Welt nannte sie direkt Martin Ritler – denn er setze sich mit seinem Versuch der Vier-Tage-Woche aktiv mit den Bedürfnissen seiner Mitarbeitenden auseinander. (rs)