Software richtig wählen: Damit die Katze nicht im Sack gekauft wird

Die saubere Projektplanung für die Einführung eines neuen HRM-Systems ist das eine. Ebenso wichtig ist aber, vor der Beschaffung die künftige Software sorgfältig nach bestimmten Kriterien zu evaluieren. Damit es am Ende auch sicher keine bösen Überraschungen gibt.

Die gute Nachricht vorweg: Eine HRM-Software hat heute nahezu jedes Unternehmen im Einsatz, und sei es eine Adress- und Lohnliste im Kleinstunternehmen. Für alle Firmen gilt: Die Payroll-Anwendung steht meistens im Zentrum des Geschehens, auch wenn die Lohnbuchhaltung nur einer von vielen Prozessen im HRM ist. Für viele Prozesse bietet der Softwaremarkt, mit einem heute mehr denn je umfangreichen Angebot an HRM- Applikationen, die «ideale Lösung». Doch am Ende wird es immer schwerer zu entscheiden, welche die richtige Software ist.

Payroll-Anwendungen sind das eine. Sie sind am meisten verbreitet, weil ihr Einsatz mit der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen verbunden ist (Lohnausweise, Sozialversicherungs- oder Quellensteuerabrechnungen usw.). Darüber hinaus existieren aber zahlreiche weitere Anwendungen wie für Workflow-Management, Personaleinsatzplanung, Bewerber- und Talent-Management, elektronische Personalakte, Sachmittelverwaltung, Knowledge-Management und vieles mehr. Hinzu kommt die grosse und wachsende Zahl von Herstellern und Dienstleistern im HRM-Software-Bereich. Schlussendlich aber richtet sich der Einsatz derartiger Anwendungen naturgemäss alleine nach den individuellen Bedürfnissen eines Unternehmens.

Grundsatzfragen klären

Jede Anschaffung bedeutet gleichzeitig ein Bekenntnis zur Nutzung der Anwendung – was eigentlich als selbstverständlich anzusehen ist. Doch können sich zuweilen nicht zu unterschätzende Probleme manifestieren, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der Aufwand für die Bewirtschaftung ebenjener Anwendung in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.

Ein beliebtes Beispiel ist das Bewerbermanagement. Die Verwaltung von Anforderungen an eine Stelle und die Erfassung von Bewerberfähigkeiten sind aufwändig. Auch wenn das HRM-System eine richtige Entscheidung trifft, verbleibt der Faktor Mensch, der häufig in den Entscheid eingreift und sich über einen Systemvorschlag hinwegsetzt.

Workflow-Anwendungen sind ein anderes Beispiel. Diese zu implementieren, erfordert viel Zeit, wenn der Prozess durchgängig abgebildet werden soll. Denn es sind die vielen Ausnahmen im HR-Prozess, die den Aufwand einer Implementation steigen lassen. Zudem wird der Einsatz von Workflow-Programmen dann besonders schwierig, wenn die Systemgrenzen der Anwendung überschritten werden, also zum Beispiel ein HR-Workflow Informationen aus einer Finanzsoftware eines anderen Anbieters benötigt.

Eine fachgerechte Evaluation hilft daher, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Doch bevor damit begonnen wird, sollte man drei Fragen beantworten können:

- Brauche ich diese Anwendung wirklich? Jede neue Software bedeutet häufig Stress für den HR-Fachbereich. Daten müssen migriert, Anwender geschult, die Anwendung ausgiebig getestet und dokumentiert werden. Dies muss zusätzlich zum üblichen Tagesgeschäft passieren.

- Welchen konkreten Nutzen bringt diese Anwendung? Mit jeder Anschaffung wird ein konkretes Ziel verfolgt. Überwiegen die Vorteile einer Anschaffung? Stehen den Investitionen Einsparungen gegenüber, die sich rechnen? Ergeben sich eventuell sogar Nachhaltigkeitsaspekte (beispielsweise eine kleine Verbesserung der CO2-Bilanz durch die Umstellung auf den elektronischen Versand der Lohnabrechnungen)?

- Habe ich Alternativen ausreichend in Erwägung gezogen? Eine mögliche Alternative ist gerade im HRM das Outsourcing, vor allem im Payroll. Dies ist v. a. bei komplexen Prozessen wie Shadow-Payroll oder Expatriates häufig eine sinnvolle Variante. Keine Alternative sind in HRM-Kernprozessen Open-Source-Lösungen, weil deren Unterhalt vertiefte Softwareengineering-Kenntnisse benötigt, die in KMU oft nicht anzutreffen sind.

Sauber evaluieren

Ist der Entscheid für eine Neuanschaffung erst einmal gefällt, muss eine saubere Evaluation durchgeführt werden. Die Professionalität der Evaluation ist einer der Schlüsselfaktoren für den späteren Erfolg. Stichwort Pflichtenheft. Ein solches besteht nur in seltenen Fällen, gerade bei kleineren Unternehmen. Dabei hilft speziell ein Pflichtenheft, Fehler zu vermeiden.

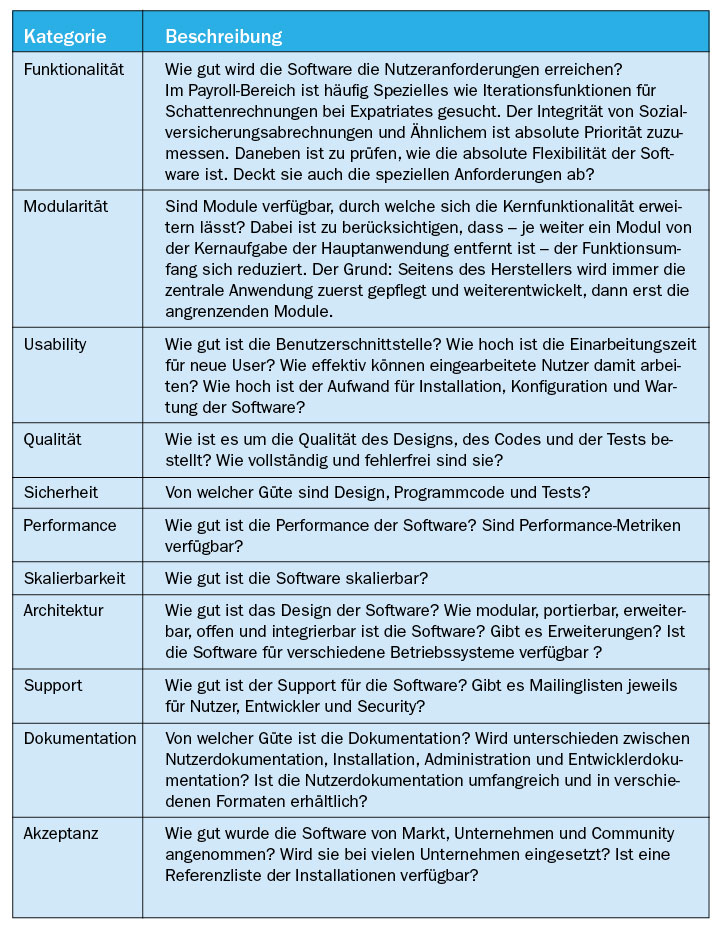

Alle Softwareprodukte haben messbare Eigenschaften, die in Kategorien zusammengefasst werden. Wir unterscheiden vor allem die folgenden Kategorien für die Bewertung von Software (nach Entwickler Veit Schiele; siehe Kasten oben).

Geschäftsfähigkeit errechnen

Nicht nur die Software allein, sondern auch deren Bedeutung für das Unternehmen hat entscheidenden Einfluss auf die Gewichtung der einzelnen Kategorien: Eine unternehmenskritische Anwendung wird deutlich höhere Anforderungen an die Ausfallsicherheit stellen als eine interne Anwendung, für die kurze Unterbrechungen, z. B. für Updates, akzeptabel sind. Würden alle Kategorien gewichtet, bestünde die Gefahr, dass die gering gewichteten Kriterien insgesamt doch eine zu grosse Bedeutung für die Gesamtbeurteilung erhalten. Daher empfiehlt sich, maximal für sieben Kategorien, die für die Anwendung relevant sind, den Anteil am Gesamturteil in Prozenten festzulegen.

Für jede messbare Eigenschaft innerhalb einer Kategorie wird angegeben, inwieweit die Software für den Geschäftsprozess geeignet ist. Anschliessend wird ihre Bedeutung in Prozenten angegeben, wobei alle Metriken einer Kategorie maximal 100 Prozent ergeben. Hieraus lässt sich dann die Geschäftsfähigkeit der Software in dieser Kategorie errechnen.