Ziel erreicht?

Bereits in der Botschaft hatte der Bundesrat selbst festgestellt, dass die Vorschläge nicht ausreichen, um nachhaltig und langfristig die Sozialwerke im Gleichgewicht zu halten:

•

Im Bereich AHV erwähnt die Botschaft explizit, dass die Massnahmen nicht ausreichen, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Bereits im Jahr 2030 seien weitere Massnahmen für die Sicherstellung der Finanzierung der AHV notwendig.

•

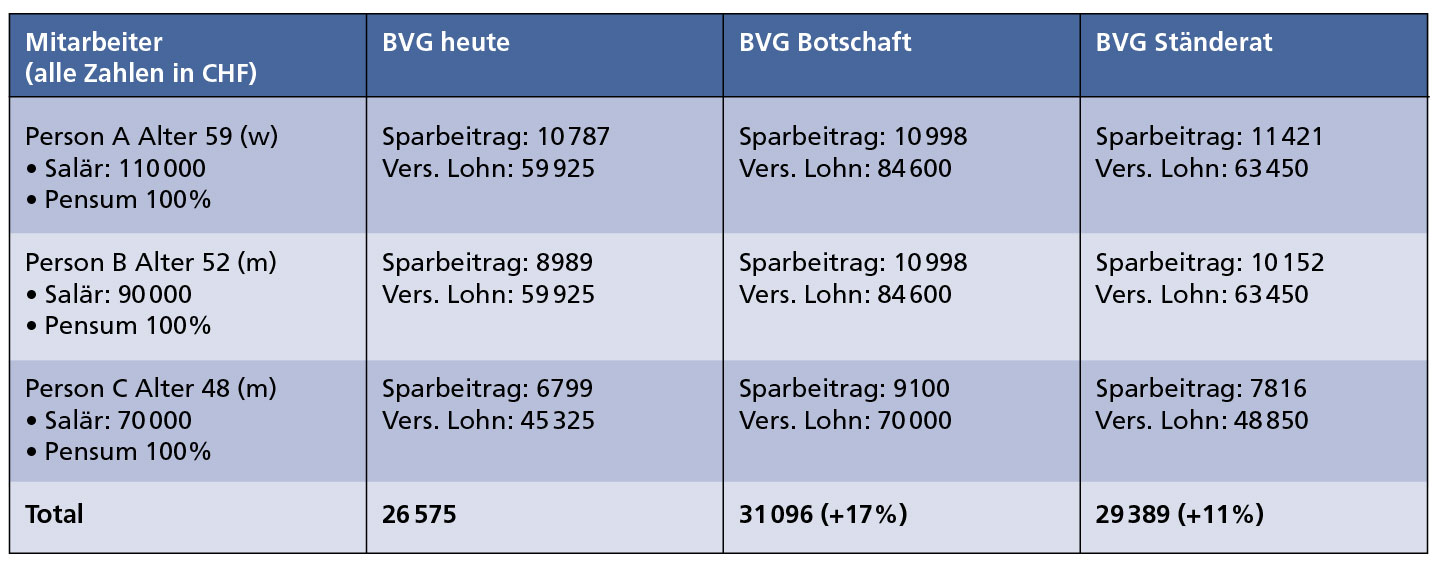

Im BVG ist die Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,0 Prozent bereits zum heutigen Zeitpunkt nicht ausreichend. Nur mit einem hohen technischen Zinssatz von 3,6 Prozent ist der Umwandlungssatz 6,0 Prozent technisch korrekt. Das heisst: Um im finanziellen Gleichgewicht zu bleiben, muss die Pensionskasse eine Vermögensrendite von mehr als 4 Prozent erzielen; andernfalls nimmt sie eine Umverteilung zulasten der aktiven Versicherten und/oder des Deckungsgrads in Kauf. Im Jahr 2030 erhöht sich für einen Umwandlungssatz von 6,0 Prozent der technische Zinssatz gar auf 3,8 Prozent. Der Grund dafür liegt in der weiter steigenden Lebenserwartung, die bei gleichbleibendem Umwandlungssatz durch einen höheren Zins kompensiert werden muss.

Aber: Die technischen Zinssätze der Pensionskassen in der Schweiz sinken immer weiter und passen sich der ökonomischen Realität an. Beispiel: Einem Umwandlungssatz von 5,5 Prozent liegt ein technischer Zins von 2,5 Prozent zugrunde. Die meisten Pensionskassen, die mehr als das gesetzliche BVG-Minimum leisten, passen ihre Umwandlungssätze laufend der ökonomischen Realität an. Bereits heute gibt es Pensionskassen, die ihre Umwandlungssätze im Bereich 4,5–4,8 Prozent reglementarisch fixiert haben. Diese Umwandlungssätze gelten für die gesamte Pensionskasse («umhüllend») und das BVG-Minimum wird integral (als sogenannte «Schattenrechnung») eingehalten.

Fazit

Die nachhaltige Sicherung der Finanzierung der AHV und des BVG wird mit der Altersvorsorge 2020 nicht erreicht. Weder die Erhöhung der Mehrwertsteuer noch das Anheben des Rücktrittsalters der Frauen sowie die höheren Sparbeiträge reichen langfristig aus. Es ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass spätestens 10 Jahre nach der Umsetzung Nachbesserungen notwendig sein werden. Sollte man also nicht besser die ganze Vorlage von Grund auf neu und nachhaltig aufgleisen? Die Antwort ist eindeutig: nein. Aber warum? – Die Lebenserwartung wird weiter steigen. Warten wir mit Massnahmen, so wirkt sich dies in exponentiell höheren Kosten aus. Dies bedeutet, dass zum jetzigen Zeitpunkt vom Parlament nicht «filigranes Detailwerkeln», sondern grossflächige Verbesserungsmassnahmen verlangt sind. So wird auch der geplante Einführungszeitpunkt nicht zusätzlich gefährdet. Das Parlament muss auf die vom Bundesrat vorgegebenen Zielsetzungen fokussieren, also auf «Leistungserhalt» und auf «Sicherstellung der Finanzierung bis ins Jahr 2030». Auf diese Weise sichern wir die Vorsorge mit der ersten und der zweiten Säule in der Schweiz grundsätzlich. Ab 2020 kann die Verfeinerung und Finalisierung der nachhaltigen Finanzierung bei gleichbleibendem Leistungsniveau in der Altersvorsorge ab 2030 diskutiert und auch beschlossen werden. In diesem Sinn: «Allez hop, werte Parlamentarierinnen und Parlamentarier!»