«Warum lasst ihr mich nicht einfach so sein, wie ich bin?»

Im finalen Kapitel der ADHS-Serie kommen Betroffene zu Wort. Oder eher: Sie. Denn Sie haben sich bei HR Today gemeldet, um ihre Geschichten, Wünsche und Zweifel mit uns zu teilen.

Die ADHS-Serie geht mit diesem Kapitel zu Ende. Wir sind gemeinsam durch den Diskurssumpf gewatet, haben eine Auslegeordnung dessen gemacht, was ADHS ist, was es nicht ist, haben uns durch den Forschungsdschungel gekämpft, uns bis an seine Grenzen gewagt und über Medikamente und Politik geredet.

Und Sie sind HR-Fachperson und fragen sich womöglich: Und nun? Was mache ich jetzt damit? Was ist der Punkt dieser Serie? Mein Job hat nicht viel mit Politik zu tun, auch nicht mit Medikamenten und Forschung und irgendwie ging es in dieser Serie doch schon sehr oft um Kinder – wie ist das alles relevant für mich?

Die Antwort ist vielleicht nicht ganz so geradlinig, wie Sie sich wünschen würden: Um nicht nur als einzelne HR-Fachkraft – sondern als ganze Abteilung, die für Kultur verantwortlich sind – Neurodivergenz am Arbeitsplatz richtig einordnen zu können, um mit neurodivergenten Menschen sinnvoll zusammenarbeiten zu können, muss man sie erst verstehen, oder zumindest wissen, dass vieles, was in den Medien über ADHS zu lesen ist, höchst problematisch ist.

Mit dieser Serie haben Sie nun zwar keine «10 Tipps, wie man Menschen mit ADHS produktiver macht», dafür das Fundament, eine Basis, wovon aus sie anders über Neurodivergenz nachdenken – und diese Gedanken Ihnen dabei helfen – können, Ihre HR-Strategie anzupassen. Ein Patentrezept dafür gibt es aber nicht.

Im letzten Kapitel lassen wir nun also – endlich – Betroffene direkt zu Wort kommen. Was frustriert sie? Was brauchen sie? Was hilft ihnen? Was wünschen sie sich?

Hinweis: Die Namen von Personen (wo nicht ausgeschrieben) sind auf Wunsch anonymisiert worden. Die Namen sind der Redaktion bekannt.

Die Sommerserie im Überblick

Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun

Intro – Am Anfang war der Montag

Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos

Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan

Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert

Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind

Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt

Kapitel 6 – Wer therapiert hier eigentlich wen?

Sie befinden sich hier: Kapitel 7 – «Warum lasst ihr mich nicht einfach so sein, wie ich bin?»

Schlusswort – Hin zu einer Arbeitswelt für Alle

Ein später Nachmittag Mitte Juli, das Wetter gemischt, ein bisschen Wind, ein bisschen Sprühregen, ein bisschen Sonne. In einem Café nahe dem Hauptbahnhof Zürich sitzt ein Grüppchen um mehrere kleine Tische, darauf verstreute Colaflaschen, Teetassen, Stifte und Post-its. Jemand bestellt ein Sandwich. Die Gespräche sind angeregt, humorvoll, manchmal nachdenklich. Manchmal ist es ganz still. Ursprünglich waren ein, zwei Stunden Austausch angedacht. Am Schluss sind es eher drei oder vier.

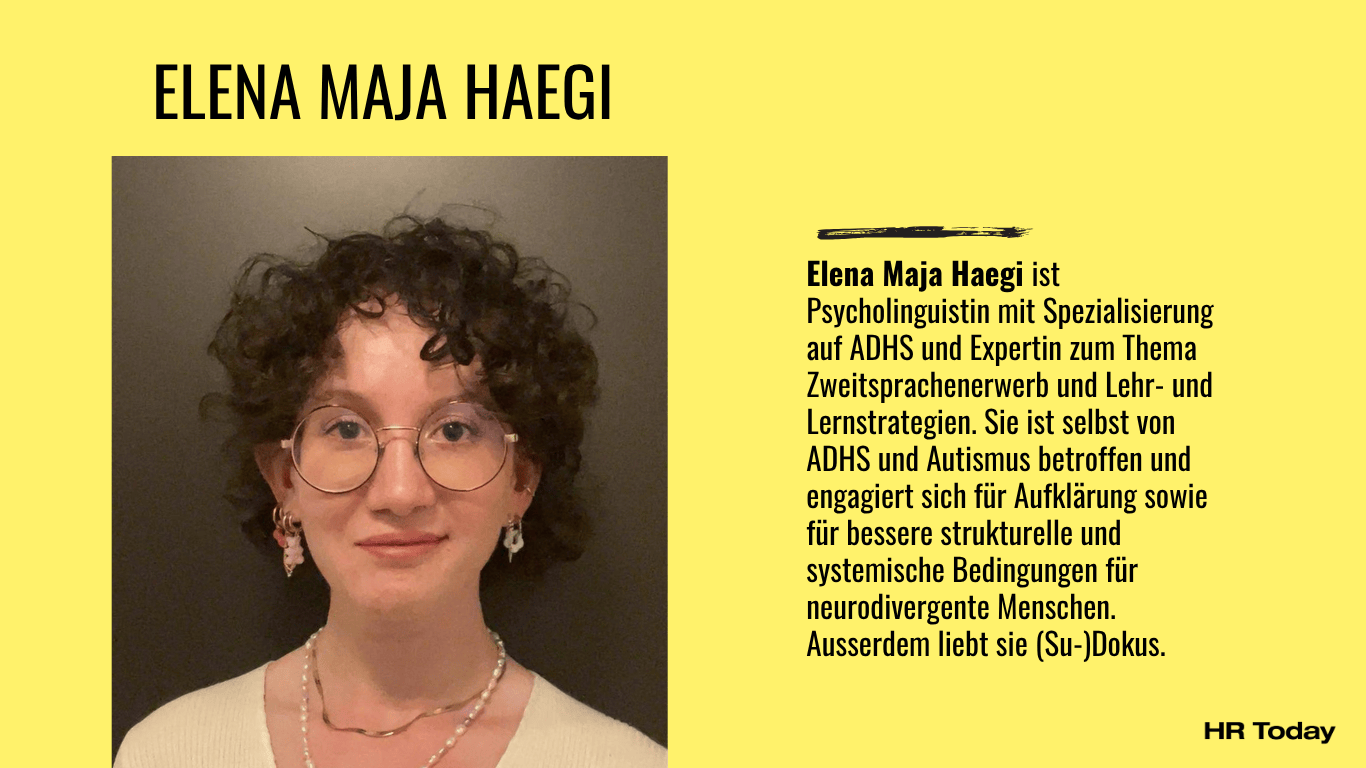

Es sind allesamt Menschen, die auf die ADHS-Serie von HR Today reagiert haben – und ADHS-Expertin und Psycholinguistin Elena Maja Haegi, die Sie in den bisherigen Kapiteln bereits kennengelernt haben. Sie alle wollten ihre persönliche ADHS-Geschichte mit uns teilen, darüber sprechen, wie ADHS ihren Arbeitsalltag – und ihr Leben allgemein – prägen.

Es haben sich aber noch mehr Menschen bei HR Today gemeldet, als an diesem Nachmittag dabei sein konnten. Manche via Mail, Telefon, Social Media. Mit manchen habe ich geschrieben, mit anderen telefoniert. Eine der Personen, die wiederum am Treffen dabei war, hat sogar ihre Lebensgeschichte notiert, auf mehreren Word-Seiten.

Die Idee des Nachmittags: Statt einer Jonglage mit Einzelgesprächen zwischen Autor – das heisst mir – und Betroffenen, treffen wir uns gemeinsam und tauschen uns gemeinsam aus. Alle sprechen miteinander, kollektiv, nicht isoliert. Dennoch kommen in diesem Kapitel auch jene Stimmen zu Wort, die nicht am Treffen dabei waren.

Ihre beruflichen Hintergründe sind divers, und Lebensläufe genauso ungerade, wie man es von neurodivergenten Menschen erwarten würde. Sie kommen aus der Führung, aus dem HR-Management, aus dem Coaching. Bei manchen ist die Karriere gerade im Umbruch und sie haben mehr als einen Job.

Von Frust, Fragen und Freiheit

Eine der ersten Fragen, die an diesem Nachmittag diskutiert wird: Wie klug ist ein Outing am Arbeitsplatz? Einerseits ganz allgemein – aber auch über diese Artikelserie. Eigentlich möchten die betroffenen Personen gerne zu ihrem ADHS – und ihren damit verbundenen Bedürfnissen – stehen, sind sich aber nicht sicher, ob sie sich damit karrieretechnisch einen Gefallen tun oder womöglich ein Interessenkonflikt besteht. Symbolisch dafür steht auch die erste Reaktion, die überhaupt auf diese Artikelserie gefolgt ist: Ein Telefonat, in dem als allererstes diese Frage gestellt wurde. Eine Frage, auf die es – leider – keine einfache Antwort gibt, die aber direkt zeigt, dass Menschen mit ADHS und anderen Neurodivergenzen tatsächlich benachteiligt sind.

An diesem Nachmittag zu spüren, sind viel Frust, aber auch Wut. Darüber, wie viel unsichtbare Anpassungsleistungen man vollbringen muss, darüber, wie wenig Hilfestellungen – persönlich wie strukturell – neurodivergente Menschen erhalten, darüber, was ein unaufgeklärtes Umfeld für Schäden anrichten kann, darüber, wie es ist, nicht sich selbst sein zu dürfen. Aber auch darüber, wie sehr man sich dazu gedrängt fühlt, sich an starre Lösungswege Anderer halten zu müssen, statt kreativ sein zu dürfen, selbst wenn das Resultat am Ende dasselbe, wenn nicht besser sei. Überhaupt: Das Resultat solle doch zählen, so der Tenor, nicht, wie man dahin gelangt sei.

Dennoch erkennen auch alle Anwesenden, dass ihr ADHS auch Seiten hat, die sie schätzen und nicht missen möchten. «Wenn alles fliesst, wenn der Hyperfokus greift, kann ADHS besonders schöne Seiten haben», sagt etwa Miriam B. Und Elena Haegi findet, manchmal komme ihr die oft gescholtene Impulsivität auch zugute, weil sie dadurch «unerschrocken neue Dinge» ausprobiere, stets begleitet von einem «intrinsischen Gefühl, dass es am Ende doch gut kommt. Gibt man mir die Freiheit, kriege ich es hin.»

Gleichzeitig herrscht in der Gruppe Konsens: Niemand möchte ADHS zur «Superkraft» hochstilisieren, wie es derzeit in manchen HR-Kontexten geschieht. Sie möchten aber auch nicht alles mit ADHS wegerklären. «Es ist wichtig, dass wir weder alle unsere positiven, noch alle unsere negativen Eigenschaften mit ADHS erklären», gibt Elena Haegi zu bedenken. «Wir sind nicht einfach nur ADHS», pflichtet Julie C. bei.

«Komisch, dumm, anders»

Dennoch: Mit ADHS in einer neurotypischen Welt überleben zu müssen, hat schwierige Seiten. «Ich habe mich oft nicht gut genug gefühlt», sagt Zoé M., «komisch, dumm, anders.»

«Ich habe mich immer gefragt, warum ich so bin, wie ich bin, warum es bei anderen nicht so ist wie bei mir», erzählt sie. «Und damit habe ich mir ein Leben geschaffen, das anders ist, als es hätte sein können.»

Doch Zoé M. resigniert damit nicht, man spürt – und sie sagt es auch –, dass es drängt, dass sie möchte, dass sich die Welt bewegt. «Darum hoffe ich, dass sich etwas ändert, dass zumindest die neuen Generationen diese Bürde nicht mehr tragen müssen, dass sie sich nicht ausgegrenzt fühlen – und so leben können, wie sie möchten und wie es für sie funktioniert.»

«You're just too much» – du bist einfach zu viel. So fasst Miriam B. zusammen, was sie oft als Rückmeldung von neurotypischen Menschen hört. Sie berichtet von sozialer Ausgrenzung seit ihrer Jugend. Aber auch in der Familie war es nicht einfach. So habe ihre Mutter ihr Puzzles gekauft, damit sie lerne, sich zu konzentrieren. «Wohl eine der dümmsten Ideen, die sie hätte haben können», kommentiert Miriam B. «Ich habe es gehasst und ich habe mich überfordert gefühlt». Ihre Lösung: Die Ecken der Puzzlestücke abbeissen, damit die verschiedenen Teile zusammenpassen. «Das war nachhaltig», so Miriam B., «denn irgendwann hat es meine Mutter aufgegeben, neue zu kaufen. Man sieht, ich hatte schon damals kreative Herangehensweisen an Probleme».

Miriam B. hatte schon immer kreative Lösungen für Probleme. (Bild: ChatGPT)

Gelernt habe sie zwar gerne, in der Schule habe sie sich nie wohlgefühlt. «Ich war Aussenseiterin, unangepasst, laut, direkt, habe Dinge ausgesprochen, die andere geschaudert haben, ich war anders, schon immer.», sagt Miriam B. Das Gymi habe sie bestanden, obwohl sie kaum gelernt hat – und mit knapper Anwesenheitsquote. Später im Job sei sie immer geschätzt worden habe jedoch schnell systemische Schwachstellen durchschaut, verstanden, was die Menschen bewegt. «Service für andere», beschreibt sie ihren Job. «Ich habe andere strukturiert. Schon ganz ironisch für jemanden, der selbst oft Mühe damit hat.»

«ADHS zu managen ist anstrengend»

Erst mit einer sehr späten Diagnose habe sie eine Antwort – oder zumindest einen Teil – darauf erhalten, warum sie «anders» ist, ein Wort, mit dem sie trotzdem heute noch manchmal kämpft, «denn ich glaube, ein Teil von mir wird immer diesen Wunsch verspüren, einfach nur dazuzugehören, genau so wie ich bin.» Durch die Diagnose seien zwar manche Dinge leichter geworden, aber nicht alle, «aber darum geht es auch nicht, es geht ums Wachsen», sagt Miriam B. Die Diagnose sei für sie wichtig gewesen, da sie ihr einen Rahmen gegeben habe, anders über sich nachzudenken – und so habe sie angefangen, sich auch mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Diagnosen haben – bei aller bereits geäusserten Kritik – oft genau diese Funktion: «Diagnosen existieren im Prinzip bloss zur Einordnung. Gewisse Symptome treten in gewissen Verbindungen auf, entsprechend definiert man diese Cluster als Syndrom, Störung, Krankheit, mit dem Ziel, einen Behandlungsweg vorzuschlagen», erklärt Elena Haegi. «Bei ADHS fehlt jedoch die Aufklärung: Nicht nur die Betroffenen sondern auch Nicht-Betroffene wissen gar nicht, was ein Symptom darstellt und was nicht und welche Verhaltensweisen wie eingeordnet werden können.» Die Folge, insbesondere bei später Diagnostizierten: «Entsprechend ist es ein Schock zu erfahren, dass Eigenschaften, für die man in der Vergangenheit kritisiert und ausgegrenzt wurde, eigentlich ein Symptom sind.»

Darum macht es auch Sinn, dass Miriam B. via Diagnose ins Gespräch mit anderen Betroffenen gekommen ist. «Denn so können Diagnosen auch Zugang zu einer Gemeinschaft eröffnen, in der Teile von ADHS nicht als Charakterschwächen eingestuft werden, wo man sein kann, wie man ist, wo der Fokus nicht auf dem Behandlungsweg liegt, sondern der Existenz an sich», erläutert die ADHS-Expertin und Psycholinguistin.

Auch Elena Haegi erzählt Persönliches: «Ich frage mich oft, warum es nicht einfacher sein kann, warum mir gewisse simple Dinge so schwer fallen – gerade, weil ich manchmal Mühe habe, um Hilfe zu fragen, weil oft eben die Antwort kommt, das sei doch so einfach.»

«ADHS zu managen ist anstrengend», sagt Julie C., «insbesondere ständig Tipps zu kriegen und anwenden zu müssen, die nicht funktionieren» – statt herausfinden zu können, was «für mich tatsächlich funktioniert.» Gleichzeitig sei es hart, viele Ideen und Dinge nicht «z'Bode» bringen zu können, wie man das eigentlich möchte, aber auch das Gefühl zu haben «sich nicht auf sich selbst verlassen zu können und darum wenig Selbstwirksamkeit erfährt, was schliesslich zu Selbstzweifeln führt.»

Um am Arbeitsplatz erklären zu können, was in ihr vorgeht, nutzt Zoé M. oft Metaphern, berichtet sie. «Ich erkläre es manchmal so: Es ist, als müsste ich im Handstand laufen, obwohl ich auf den Füssen schneller wäre und mindestens ebenso gute Ergebnisse erzielen kann. Trotzdem sagen andere: Nein, mach es im Handstand.» Am Ende bleibe das Gefühl, man mache es nicht so wie erwartet wird, und das auch, wenn die Resultate für sie sprechen.

«Du stellst immer alles in Frage»

«Ich habe das Gefühl, es wird sehr oft mit schlechtem Gewissen gearbeitet«, sagt Elena Haegi, denn wer «kein perfektes Zahnrädchen ist, macht den anderen mehr Arbeit.»

Es ist eine Metapher, die perfekter kaum sein könnte: Wenn alle Zahnrädchen ineinander greifen, aber eines nicht so richtig will, baut das nicht nur Druck auf das ganze System, sondern auch das individuelle Zahnrad auf.

«Aber wenn wir einmal laufen, dann dafür dreimal so schnell wie alle anderen», sagt Miriam B. Am Ende sieht man trotzdem nur das Klemmen». Als sie einmal einen Job verlassen habe, hätte es danach für dieselben Aufgaben zwei oder drei Menschen gebraucht, aber erkannt oder gar anerkannt habe man das nie.

Zoé M. kommt wieder auf den Lösungsweg zu sprechen. «Kürzlich hat man mir signalisiert, ich sei zu schnell unterwegs und solle eins nach dem anderen machen – ich sehe jedoch manchmal Dinge schon vorher, die später wichtig werden. Dennoch zwingt man mich dazu, nach einer Lehrbuchlogik vorzugehen, die für mich nicht funktioniert.»

Miriam B. lacht. «Wenn du das kannst, sehen andere in dir eine Bedrohung», das habe sie auch oft erlebt.

Zoé M., lächelnd, aber nachdenklich: «Aber manchmal habe ich den Eindruck, man behandelt uns wie Kinder, vielleicht wegen unserer Spontaneität, Redseligkeit, Impulsivität und Begeisterungsfähigkeit.»

«Du stellst immer alles in Frage», sagt Miriam B., sei ein weiterer Vorwurf, den sie oft hört.

Auch das ist ein wiederkehrendes Motiv, wer sich mit der Lebenserfahrung von ADHSlern befasst. «Dinge in Frage zu stellen, zur Sprache zu bringen, ist vielen Menschen unangenehm», sagt Miriam B. und Zoé M. ergänzt: «Es wird uns die Botschaft vermittelt, dass kritisches Hinterfragen nicht erwünscht ist und Regeln dazu da sind, um befolgt zu werden. Auch hier ist es, als ob man uns wie undisziplinierte Menschen wahrnimmt – wir werden nicht ernst genommen.»

Miriam B. gibt zu bedenken: «Indem man Dinge hinterfragt, stellt man damit auch jene Menschen in Frage, die all diese Dinge überhaupt einmal definiert haben».

Aber wie kommt das, dass «Dinge zu hinterfragen» zum Lebens- und Arbeitsalltag von Menschen mit ADHS gehört? Elena Haegi erklärt, im Anschluss an die Gesprächsrunde: «Menschen mit ADHS nutzen vermehrt ein vernetztes Denken, nehmen nicht nur eine Tatsache sondern auch deren Hintergrund und die Herbeiführung in Betracht, versuchen möglichst viele Perspektiven miteinzubeziehen. Zudem liegt es auf der Hand, dass Menschen, denen beigebracht wird, sich konstant zu hinterfragen, entsprechend auch andere hinterfragen.»

Und Haegi selbst kennt diese Irritation auch und antwortet direkt auf Miriam B.s Einschätzung: «Du löst ein Problem sehr schnell und wirst anschliessend nach deinem Lösungsweg gefragt. Viele versuchen danach, deinen Lösungsweg zu diskreditieren, schlicht, weil sie selbst nicht darauf gekommen wären.»

Das Gespräch wird lebhaft. «Und dann kommen dieselben Leute ein paar Monate später und verkaufen deinen Lösungsweg, den sie gerade noch beiseite geschoben haben als ihre Idee», sagt Zoé M.

Der Tisch lacht. Das ist vielen schon passiert. An dieser Stelle könnte man sich fragen: «Ist das nicht schon allen im Arbeitsleben passiert?»

Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Die erste: «Ja, aber warum muss das denn so sein? Kollaboration ist in manchen Dingen vielleicht schlicht besser als Kompetition». Die zweite: «Ja, aber ADHSler sind – so wie es Karpi schon im ersten Interview formuliert hat – Menschen, die Bullshit erkennen und den «Elefanten im Raum» ansprechen müssen, weil sie oft nicht anders können. Darum passiert das öfter, darum sind sie gefrustet.

«Ich bin halt einfach auch stur!»

Julie C. hat ihren Weg gefunden, mit diesem Frust umzugehen. Lächeln, nicken – und es dann trotzdem tun, sich nicht von Urteilen anderer Menschen ablenken lassen, die es vielleicht selbst nicht besser wissen als sie. Sage jemand, etwas gehe nicht, probiere sie aus und fände dennoch oft Lösungen. «Die meisten Menschen denken nicht ausserhalb der vorgegebenen Strukturen», sagt Julie C., «wenn ich etwas unbedingt brauche, dann probiere ich es trotzdem, auch wenn die Lösung dann manchmal Monate braucht».

«Ich bin halt einfach auch stur!», sagt Julie C. «Und vielleicht muss man dieses ganze System auch gar nicht so ernst nehmen. Nur weil einem jemand nein sagt?»

Sie verwirft spielerisch die Hände, alle am Tisch lachen. «Dort, wo ihr gefrustet seid, denke ich häufig einfach, ist ja auch egal – ich nehme meinen Job ernst, aber am Ende des Tages muss ich mich nicht über meinen Job verwirklichen oder daraus meinen Selbstwert zehren.»

Eine Haltung, an der nicht wenige Menschen mit ADHS scheitern. Sie müssten für eine Sache brennen, um sie tun zu können, sagen mir viele ADHSler, seit ich diese Serie begonnen habe.

Miriam B. äussert Verständnis, aber findet auch, ob man sich diese Reaktion leisten könne, komme stark auf das Umfeld und das «Eingebettetsein ins System» an.

Das Beispiel von Julie C. zeigt, wie wichtig ein unterstützendes Umfeld sein kann. (Bild: ChatGPT)

Wie ein unterstützendes und verständnisvolles Umfeld aussehen kann, schildert Julie C. mit einer Anekdote über die Zeit, in der sie ihre Masterarbeit geschrieben habe und ins Stocken geriet. «Da sagte mein Vater zu mir: ‹Vielleicht willst du jetzt gerade auch zu viel. Ein Schritt nach dem anderen. Wenn du müde bist, ruh dich aus, wenn die Lust und Energie kommt, dann machst du etwas. Dazwischen isst und trinkst du etwas, machst einen kleinen Spaziergang. Sich auf Selbstzweifel zu fokussieren, bringt nicht viel.›»

«Wenn du an den ganzen Berg denkst – klar macht dich das müde«, kommentiert dazu Elena Haegi. «In der Therapie geht es oft genau darum: Was ist der kleinstmögliche Schritt, der dich zum Handeln bringt?»

Über den Einfluss eines unterstützenden Umfeldes sagt Elena Haegi im Anschluss an die Gesprächsrunde: «Sei es aus entwicklungsbiologischer, psychiatrischer, linguistischer, neurologischer Sicht: Ein stabiles Umfeld mit positiver Verstärkung ist essentiell für die Entwicklung, aber auch für Motivation, für intrinsisches Interesse, für Task-Management. Konstante Kritik und ein instabiles Umfeld führen zu Missmanagement einiger Ressourcen.»

«Ich habe HR nicht aufgegeben, denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch im HR neurodivergente Menschen arbeiten», sagt Miriam B. «Vor allem wünsche ich mir, dass wir in dieser Berufsgruppe mehr Offenheit entwickeln und Diversity wirklich versuchen zu verstehen. Es geht nicht darum, Leute zu diagnostizieren, sondern ihre Bedürfnisse wahrzunehmen – und die Suche nach dem Warum nicht an den Nagel zu hängen, nur weil wir glauben, wir wissen Bescheid.»

Einen Weg, den Julie C. dazu sieht: Bei ihr im Betrieb gebe es bereits eine LGBTQ-Gruppe, bei der sich neue queere Mitarbeitende melden können. So etwas solle es vielleicht auch für neurodivergente Menschen geben. Das Signal, das sie damit senden möchte: «Wir sind als Arbeitgeber interessiert daran, gemeinsam mit dir Lösungen und Anpassungsmöglichkeiten zu finden, damit es dir beim Arbeiten gut geht.»

«Manchmal muss man die Leute auf die grüne Wiese rennen lassen»

Eine weitere Person, die sich – via LinkedIn – bei HR Today gemeldet hat, ist HR-Manager Daniele Castelluccio. Castelluccio, selbst ADHSler und Legastheniker, hat es vom «schlechtesten Schüler in der Sek C zum angehenden Masterstudenten geschafft» und ist stolz auf seine Leistung. Seine Botschaft an andere neurodivergente Menschen sei deshalb: «Lasst euch nicht einschüchtern» – ob von Vorurteilen oder Negativzuschreibungen. Er sagt aber auch: «Das ist mir gelungen, weil ich einen Mentor hatte, der mir dabei geholfen hat. Er sagte mir jeweils, du machst das jetzt einfach, nutze dein Potenzial aus.» Die richtige Arbeitsstelle, das richtige Umfeld – dies seien aber ebenso entscheidende Voraussetzungen.

Denn als neurodivergente Person «bist du nicht mehrheitsfähig, du fällst einfach auf», sagt Castelluccio, und manchmal «reden die Leute hinter deinem Rücken».

Auch im Gespräch mit Daniele Castelluccio sind dieselben Motive allzeit präsent: Vertrauen, Verständnis und Ergebnisorientiertheit. «Manchmal muss man die Leute auf die grüne Wiese rennen lassen», sagt er, «dann werden sie kreativ». Vertrauen schenken, Freiräume ermöglichen, aber gleichzeitig nie ohne Rahmenbedingungen, rät Castellucio anderen HR-Professionals.

Habe man das Bedürfnis, seine Leute streng zu kontrollieren, «heisst das, du vertraust deinen Mitarbeitenden nicht», sagt er. «Aber jede Person, die du einstellst, hat einen Vertrauensvorschuss verdient». Denn die allermeisten Menschen, so Castelluccio, machen ihren Job und «kommen am Morgen schliesslich ja auch ins Büro.» Florieren aber werden Menschen in ihrem Job, wenn man «ihren Bedürfnissen zuhört, auf sie eingeht und die Person in dem fördert, was sie kann und gerne tut».

Schon jetzt hat sich der HR-Manager gemeinsam mit der Geschäftsleitung für bezahlte Pausen und kürzere Meetings eingesetzt. Veränderungshebel gibt es in der modernen Arbeitswelt genug. Obwohl ständige Schulungen als Nervklassiker im modernen Büro gelten, findet Castelluccio beispielsweise Sensibilisierungsarbeit für Führungskräfte und Mitarbeitende wichtig. Am Schluss könne es dabei aber durchaus nicht nur um Bedürfnisse von neurodivergenten Menschen, sondern überhaupt um Bedürfnisse gehen – und eben darum, dass sie unterschiedlich sind, sein können und sein dürfen.

«Männliche Ärzte reagieren nicht selten allergisch, wenn Patientinnen gut informiert sind»

In einer modernen Arbeitswelt gibt es zwar viele konkrete Hebel, ohne Sensibilisierungsarbeit aber kommt es gar nicht erst dazu, sagen einige der sich meldenden Personen. So meldet sich zum Beispiel auch Paula Deme bei HR Today. Sie ist Coachin, die sich an neurodivergente Frauen richtet. Sie sei «immer wieder schockiert über das mangelnde Wissen vieler medizinischen Fachkräfte bezüglich ADHS bei erwachsenen Frauen», sagt Deme.

«Betroffene Frauen werden leider oft nicht ernst genommen, ihre Symptome werden heruntergespielt, und medizinisches Gaslighting ist an der Tagesordnung». Gaslighting – ebenfalls ein Begriff, der auch beim Treffen mehrfach fällt. Es bezeichnet eine manipulative Verhaltensweise, die Menschen ihre eigene Wahrnehmung abspricht.

Tatsächlich glauben, so mehrere Betroffene, viele Ärzte nicht, dass Medikamente wie Ritalin während des Zyklus oder in der Perimenopause wenig bis gar nichts nützt – und es in dieser Zeit eigentlich weitere Unterstützung bräuchte.

«Auch die Forschung hinkt stark hinterher. Die meisten Studien zu ADHS und dem Zyklus wurden zwischen 2018 und 2021 veröffentlicht, während die ADHS-Forschung als eigenes Feld seit den 80er-Jahren existiert und die ersten Studien dazu sogar schon 1798 veröffentlicht wurden. Solcher Sexismus hat weitgreifende und ernste gesundheitliche Folgen und muss öffentlich kritisiert und zur Sprache gebracht werden», ordnet hier Elena Haegi ein.

«Es ist frustrierend zu sehen, dass Krankenkassen und Behörden erst handeln, wenn das sprichwörtliche Kind bereits in den Brunnen gefallen ist», klagt Deme. Und sie sagt eine weitere Sache, die in dieser Serie schon oft aufgetaucht ist: Es fehlt an Unterstützung – und oft müssen Betroffene grosse Bürden tragen. Ähnliches berichtet auch Miriam B. am Gruppentreffen. «Es war ein langer, dauernder Prozess bis zur Diagnose». sagt sie. «Als Frau mit meinen Ressourcen muss man damit rechnen erst nicht wirklich ernst genommen zu werden, was mir auch passiert ist», so Miriam B.

«Präventive Hilfe ist kaum vorhanden, ausser man greift selbst in den Geldbeutel und reaktive Unterstützung erfordert lange Wartezeiten, es sei denn, man ist Selbstzahlerin», berichtet Deme. Aber damit noch nicht genug: «Selbst wenn diese Hürde genommen ist, folgt oft ein böses Erwachen: Die wenigsten Fachkräfte, die mit den Krankenkassen abrechnen dürfen, haben fundierte Kenntnisse», sagt die Coachin. «Frauengesundheit bleibt ein Stiefkind der Medizin.»

Damit hat Deme Recht – und das Problem der Frauengesundheit ist auch hier anschlussfähig an ähnliche Diskurse, wenn es um Minoritäten und benachteiligte Bevölkerungsgruppen geht: Es bestehen zwar Unterschiede wie sich die Benachteiligungen auswirken, die Logik ist aber oft ähnlich: Der Status Quo soll verteidigt werden, und jene, auf strukturelle und systemische Probleme hinweisen, werden diskursiv selbst problematisiert und Benachteiligungen entweder als selbstverschuldete, individuelle Fehler bezeichnet oder kleingeredet – etwas, was auch die feministische Theoretikerin Sara Ahmed in einem Essay bereits beobachtet hat.

«Doch männliche Ärzte reagieren nicht selten allergisch, wenn Patientinnen gut informiert sind und sich durch Studien kämpfen. Ihr Ego scheint gekränkt zu sein, wenn sie einer aufgeklärten Frau gegenübersitzen», sagt Paula Deme.